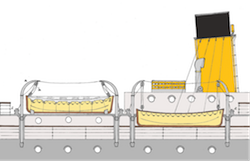

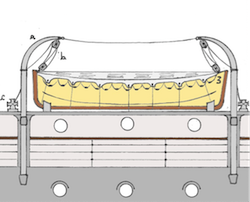

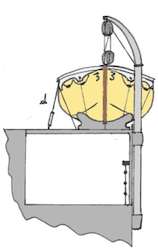

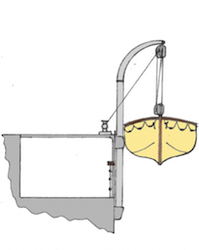

La gruetta

radiale rappresenta, a differenza del bigo, il sistema

che più di tutti ha rappresentato lo “standard” per la

messa in mare delle lance tra l’ottocento ed i

primissimi del novecento. Esso è un sistema estremamente

semplice ed essenziale, sovente ad ammaraggio manuale

(in cui cioè le cime dei pescanti venivano rilasciate o

recuperate direttamente dai marinai), che tuttavia

consente di ottenere una certa affidabilità per lo scopo

a cui è preposto. Sistemi di questo tipo hanno

equipaggiato tutti i più grandi bastimenti durante l’era

Vittoriana fino al terminare dell’età Edoardiana nel

primo decennio del novecento, pur mantenendo qualche

posizione illustre su realizzazioni fino agli anni ’20.

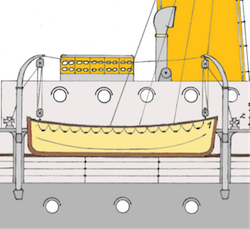

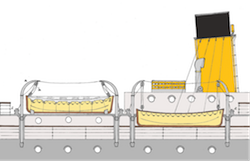

Possiamo trovare questo sistema ad esempio sulla S.S.

Great Eastern del 1858, possente piroscafo “ibrido”

(cioè propulso dal vapore, pur conservando un’imponente

attrezzatura velica) progettato dal celebre ingegnere

britannico Isambard kingdom Brunel. Tale piroscafo,

dotato sia di propulsione con ruote a pale, sia di

propulsione ad elica e vele ausiliarie, fu il primo a

superare i 200 metri di lunghezza con scafo interamente

in ferro e rimase insuperato nella propria mole per

molti anni. Altre realizzazioni notabili sono

rappresentate dalla coppia di turbonavi RMS Mauretania

ed RMS Lusitania, nonché la RMS Aquitania della

compagnia britannica Cunard Line; quest’ultima, purché

le tali sistemi nel 1913 - anno del varo - fossero già

stati superati dal nuovo tipo “a quadrante”, venne

comunque equipaggiata con le gru radiali.

|

|