|

Benvenuto in una pagina

del sito mitidelmare.it. Se ti piace il modellismo navale, se vuoi vedere modelli realizzati da tanti appassionati, se vuoi qualche piccolo suggerimento costruttivo, comincia dalla home page. Buona navigazione! |

| Queste informazioni sono

estratte dalla ricerca di Francesco Giuliani dal titolo: I mezzi di salvataggio delle navi - Scialuppe e gruette. Il documento, quando sarà completo, verrà pubblicato sul sito mitidelmare.it e sarà scaricabile in formato PDF |

| Torna alla Home Page |

Vai alla pagina indice delle

gruette |

Guarda la

costruzione di scialuppe |

Vai all'archivio delle Newsletter | Contatta l'autore del sito |

| Le dotazioni

di salvataggio a bordo di una nave hanno sempre

rivestito particolare importanza, potendo garantire la

sopravvivenza in caso di naufragio, e per questo vengono

concepite in modo tale da rispondere al meglio alle

varie situazioni che potrebbero occorrere alla nave su

cui sono installate. Questi sistemi comprendono le

imbarcazioni di salvataggio e tutti quei sistemi atti a

metterle in mare correttamente ed in sicurezza nel più

elevato numero di eventi avversi possibili. Le

imbarcazioni possono essere di tipo rigido, ovvero le

comuni scialuppe, oppure gonfiabili, come i canotti in

uso oggi su tutte le unità passeggeri e mercantili di

linea e da crociera. |

| Considerazioni

sulle problematiche connesse all’ammaraggio delle lance con nave sbandata |

| La messa in

mare delle lance non è mai semplice come sembrerebbe:

infatti, sebbene in teoria i sistemi impiegati come

descritto sopra e nei paragrafi precedenti parrebbero

avere in teoria un funzionamento lineare ed

ineccepibile, ciò potrebbe risultare non altrettanto

corrispondente ad una situazione pratica, e perciò

complicarsi notevolmente se la nave dovesse sbandare su

un fianco. Tale eventualità, invero abbastanza comune

durante un naufragio, potrebbe impedire il corretto

ammaraggio delle lance presentandosi attraverso due

aspetti: la difficoltà di ammarare le lance per via

dello sfregamento contro murata dello scafo e

l’impossibilità di sbracciare le gruette. Il primo aspetto è onnipresente, ma si presentava in maniera più accentuata nel passato rispetto ai giorni d’oggi, in quanto è considerevolmente influenzato dal tipo di superficie di contatto tra lo scafo della nave e della lancia. |

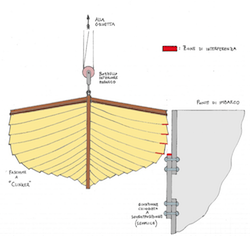

| In tal senso

anche le navi, per motivi di peso, qualità e resistenza

delle giunture del fasciame, sono arrivate oggi ad avere

lamiere affiancate e saldate tra loro tramite cordoni

continui, eliminando quegli “scalini” fastidiosi (che

inoltre da un punto di vista idrodinamico “sporcavano”

il profilo della carena in acqua, oltreché determinare

un aumento di peso in virtù della presenza di lamiere

sovrapposte in corrispondenza delle giunzioni chiodate). Per quanto riguarda lo sbraccio delle gruette, il problema di effettuare tale manovra con la nave sbandata si presenta più recentemente che nel lontano passato; infatti, considerando ad esempio l’impiego delle gruette a quadrante, queste venivano sbracciate manualmente tramite la rotazione di una vite di manovra, per cui l’azione veniva eseguita dall’uomo e una volta inclinati i bracci fuoribordo, questi rimanevano in posizione finché qualcuno, manualmente, non agisse nuovamente sulle viti di manovra. Il problema semmai poteva essere dato dalla difficoltà, comunque non secondaria, di scostare le lance dalle selle per orientarle fuoribordo a causa dell’inclinazione massima dei bracci resa disponibile dalle peculiarità costruttive del meccanismo, che in taluni casi poteva risultare insufficiente. |

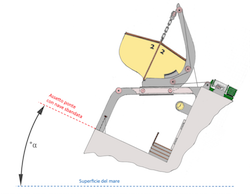

| In tale

situazione infatti la massa totale della lancia e dei

bracci insieme graverebbe su un piano circa orizzontale

e non più inclinato, determinandone l’impossibilità di

movimento. In talune situazione diventerebbe improbabile

persino riuscire a sbracciare manualmente il sistema, in

quanto la massa della lancia costringerebbe la suddetta

al suo posto, adagiata contro i bracci, pur essi

immobilizzati sottoposti al loro stesso peso. Questo grave inconveniente divenne quantomai noto in occasione del naufragio della turbonave Andrea Doria, durante il quale per via del forte sbandamento raggiunto sul lato dritto fu impossibile ammarare le lance sul lato sinistro. In tal senso si è cercato, negli anni, di realizzare gruette gravitazionali in grado di potersi sbracciare con sbandamenti sempre maggiori, come per esempio le gruette concepite a fine anni cinquanta per equipaggiare le turbonavi Leonardo da Vinci, Michelangelo e Raffaello della Società “Italia” (illustrate nel dettaglio nella sezione “gruette desuete”). Il problema è che, comunque, non sia possibile risolvere totalmente l’inconveniente fintanto si continui ad utilizzare la gravità come principio azionante, in quanto ci sarà sempre un angolo oltre il quale il baricentro delle masse sospese e non sospese del dispositivo finiscano per raggiungere un equilibrio indifferente o peggio ancora stabile, tale da impedirne la movimentazione. Questi dispositivi rimangono tuttavia, a prescindere da tale svantaggio, i sistemi che a parità di pregi e difetti rappresentano la soluzione più adatta a dirimere l’abbandono nave in situazioni critiche. |